特集:株価指数の「自動売買」をMT4ではじめてみよう

(1)はじめのサンプル

(2)参考書籍の紹介

(3)売買ロジックを考えてみよう

(4)自動売買にとって重要なスキル・経験は?

(5)自動売買に最も適した株価指数はどれか?

(6)自動売買のロジックの実例

(7)自動売買EAのバックテストによる評価方法

(8)「バックテスト」よりも「フォワードテスト」が重要

(9)24時間ずっと自動売買するための「VPS」を利用してみよう

(1)はじめのサンプル

(2)参考書籍の紹介

(3)売買ロジックを考えてみよう

(4)自動売買にとって重要なスキル・経験は?

(5)自動売買に最も適した株価指数はどれか?

(6)自動売買のロジックの実例

(7)自動売買EAのバックテストによる評価方法

(8)「バックテスト」よりも「フォワードテスト」が重要

(9)24時間ずっと自動売買するための「VPS」を利用してみよう

はじめに

この特集では、楽天が「株価指数のCFD」の取り扱いを「MT4」で始めたので、これに対応して、「MT4による株価指数の自動売買」の記事を書いています。

今回は、自動売買の売買ロジックについて書いてみたいと思います。

自動売買は「エントリーのロジック」x「エグジットのロジック」

自動売買には;

- 買いまたは売りのエントリーでポジションを持つための、エントリーのロジック

- 上記のポジションを反対売買で決済するための、エグジットのロジック

が必要です。

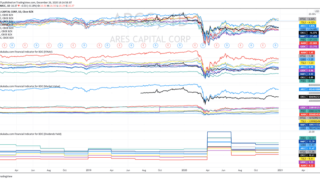

ここであらためて、実際のチャートを2枚、つづけて眺めてみます。

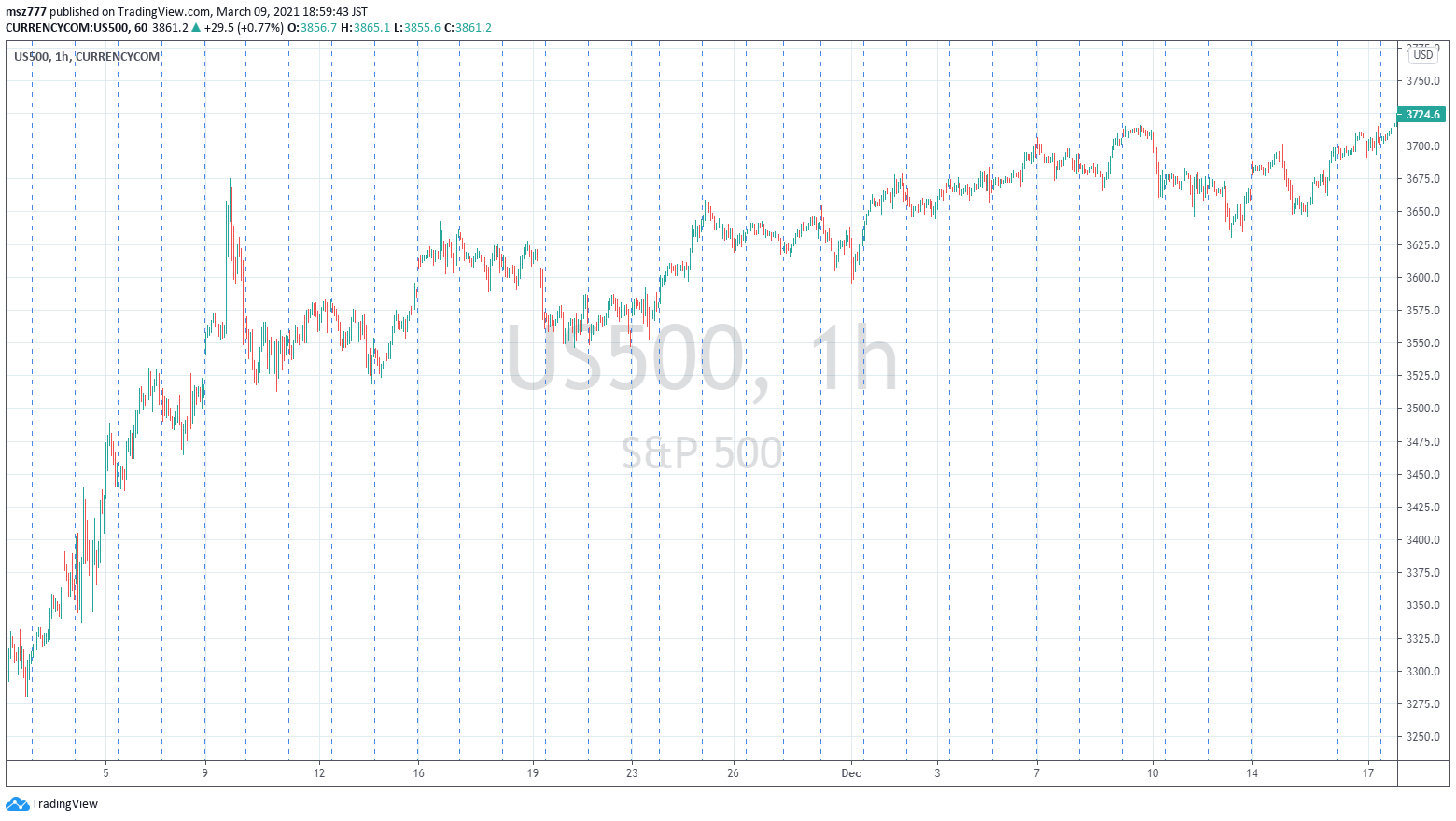

1枚目のチャートは、昨年の11月~12月の、S&P500株価指数CFDの1時間足です。↓

上昇トレンドの相場ですね。

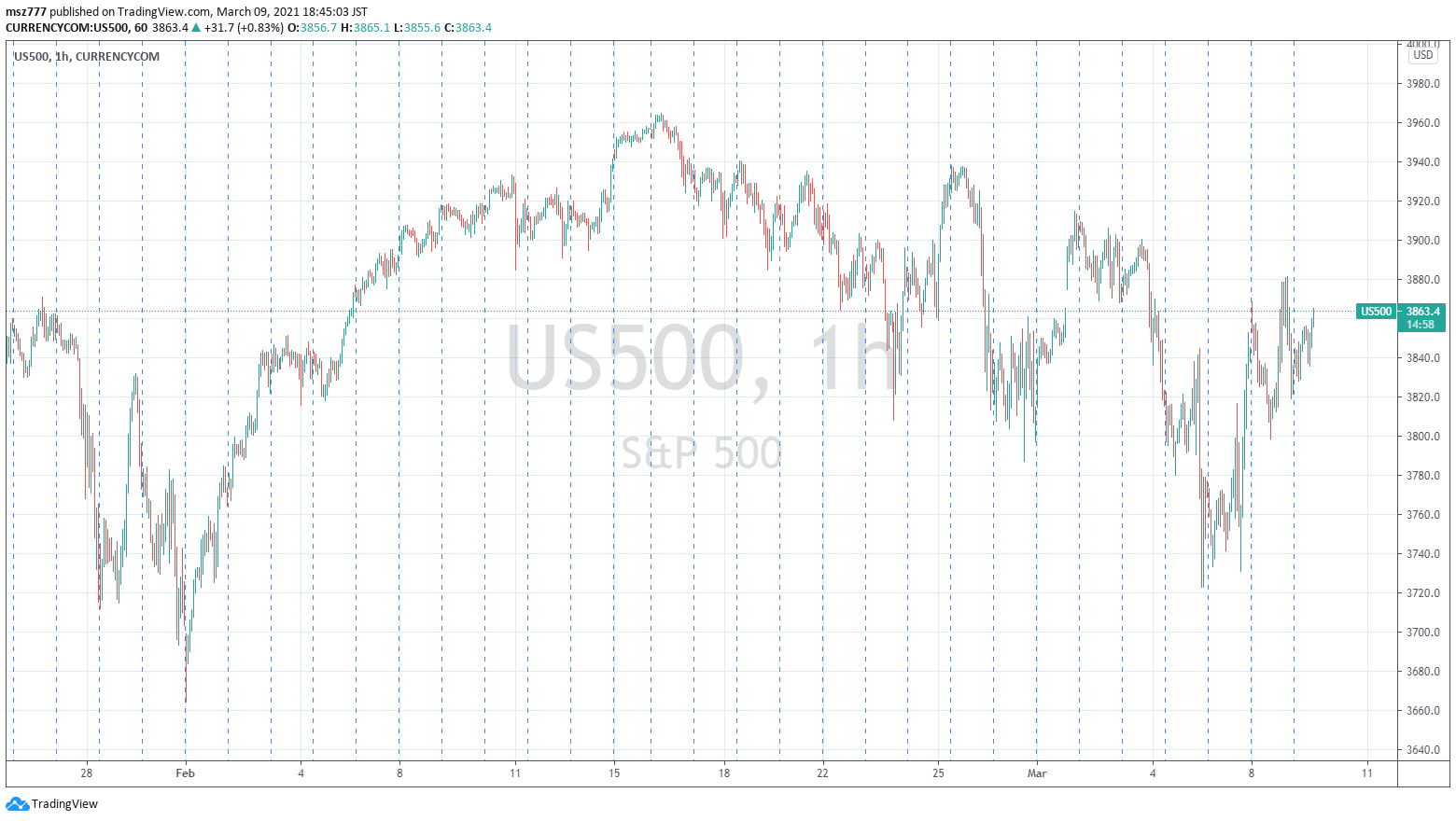

続いて2枚目は、同じくS&P500株価指数CFDの、今年の1月下旬~3月のチャートです。↓

1月末にゲームストップ株関連で相場が崩れ、その後は長期金利の急上昇によって、膠着相場が続いていますね。

貴方は、上記の2つのチャートで、どのような自動売買ロジックを使いますか?

特に正解はありません。EAの開発者の数だけロジックがあります。以下では、考え方とかヒントを列挙してみたいと思います。

【エントリーロジックの考え方の例】

- 「勝率は低いが、勝つときは大きく勝つロジック」にするか?逆に「勝率は高いが、たまに大きく負けるロジック」にするか?

- エントリーからエグジットまでの時間(デイトレ、スイングトレード、スキャルピング)をどの程度に設定するか?

- エントリーのロジックを、さらに(1)環境認識のためのロジック(条件をフィルタリングするロジック)と、(2)エントリーのタイミングをはかるロジックに分けるのはどうか?

- トレンド相場と、レンジ相場をどのように区分して認識するか?

- トレンド相場と、レンジ相場で別々のロジックにするのはどうか?

- トレンド相場と、レンジ相場で共通して使えるロジックはあるか?

- トレンド相場の「押し目買い」「戻り売り」戦略で、優位性のあるポイントをどのように見つけるか?

- レンジ相場の上限や下限での「逆張り」戦略で、優位性のあるポイントをどのように見つけるか?

- レジスタンスやサポートの「ブレイクアウト」戦略で、優位性のあるポイントをどのように見つけるか?

- ボラティリティが高い相場か、低い相場かを、どのようにして認識すべきか?

- 優位性のある時間帯はあるか?

- エントリーの個数はどうすべきか?1個か複数か?

- 買い・売りの両方か?どちらか一方か?

- 重要な経済指標の発表の前は、EAを止める前提でよいか?

- 流動性が落ちる年末年始などは、EAを止める前提でよいか?

- 最終的なエントリー判断は手動によることにして、その前にある条件がそろったらアラートを出すインジケータとして使う「半自動」の運用はどうか?

【エグジットロジックの考え方の例】

エグジットでも同様に、考え方やヒントを列挙してみたいと思います。

- エグジットのロジックを、エントリーのロジックとは別に設定するか?

- 相場が逆行したときのロスカット(損切り)のロジックはどうすべきか?

- いったん含み益になったあと、逆行してエントリー価格まで戻ったときに「建値決済」をすべきか?

- 固定的な利益確定幅を設定するか?

- (ボラティリティなどの条件を使って)変動的な利益確定幅を設定するか?

- 含み益がのびたらストップを変更していく「トレーリング・ストップ」を使うか?

- ポジションが複数あるときに、どのようにエグジットするか?

最後まで読んでいただきありがとうございます。

この特集はまだまだ続きます。どうぞよろしくお願いします。